返回

返回

國新研究院

國新研究院

前言

2021年5月,國家統計局、國務院第七次全國人口普查領導小組辦公室對外發布了第七次全國人口普查(以下簡稱“七普”)主要數據結果。“七普”的開展是為了完善我國人口發展戰略和政策體系、制定經濟社會發展規劃、推動高質量發展而提供準確統計信息支持。“七普”全面查清了我國人口數量、結構、分布等方面情況,是中國在站上“兩個一百年”歷史交匯點前夕所開展的一項重大國情國力調查,為我國政府制定和完善未來收入、消費、教育、就業、養老、醫療、社會保障等政策措施提供了決策依據。

圖片來源攝圖網

主要數據

我國人口增速放緩,人口老齡化、高素質化和城鎮化發展迅速

(一)人口總量:人口持續增長,增速延續放緩勢頭

全國人口(不含港澳臺居民和外籍人員)共141178萬人,與2010年(第六次全國人口普查數據,下同)的133972萬人相比,增加7206萬人,增長5.38%,年平均增長率為0.53%,比2000年到2010年的年平均增長率0.57%下降0.04個百分點。數據表明,我國人口10年來繼續保持低速增長態勢。

數據來源:國家統計局

(二)人口結構:“少子老齡化”特征明顯,勞動年齡人口逐年緩慢減少

0—14歲人口為25338萬人,占17.95%,比2010年上升1.35個百分點。少兒人口比重回升表明我國生育政策調整取得了積極成效。

15—59歲人口為89438萬人,占63.35%,比2010年下降6.79個百分點。勞動年齡人口逐年緩慢減少,未來有勞動力短缺風險。

60歲及以上人口為26402萬人,占18.70%,比2010年上升5.44個百分點。其中,65歲及以上人口為19064萬人,占13.50%,比2010年上升4.63個百分點。全國31個省份中,有16個省份的65歲及以上人口超過了500萬人,其中有6個省份的老年人口超過了1000萬人。人口老齡化程度進一步加深,老齡化進程明顯加快,未來一段時期將持續面臨人口長期均衡發展的壓力。

數據來源:國家統計局 2021.5

(三)人口素質:高中及以上受教育人口數量和比例大幅增加,人口素質跨越式提升

高中及以上受教育程度的人口達到了3.85億人,占比43.79%,比2010年提高了12.8個百分點,具有大學文化程度的人口為21836萬人。與2010年相比,每10萬人中具有大學文化程度的由8930人上升為15467人,15歲及以上人口的平均受教育年限由9.08年提高至9.91年,16-59歲勞動年齡人口平均受教育年限達到10.75年,文盲率由4.08%下降為2.67%。受教育狀況的持續改善反映了10年來我國大力發展高等教育以及掃除青壯年文盲等措施取得了積極成效,人口素質不斷提高。

(四)人口分布:大規模人口遷移流向東西部主要城市群,人口城鎮化率快速增長

人戶分離人口為49276萬人,與2010年相比增長88.52%,其中,市轄區內人戶分離人口為11694萬人,與2010年相比增長192.66%,流動人口為37582萬人,與2010年相比增長69.73%。其中,跨省流動人口為12484萬人。我國經濟社會持續發展,為人口的遷移流動創造了條件,人口流動趨勢更加明顯,流動人口規模進一步擴大。

東部地區人口占39.93%,比2020年上升2.15個百分點;中部地區占25.83%,比2020年下降0.79個百分點;西部地區占27.12%,比2020年上升0.22個百分點;東北地區占6.98%,比2020年下降1.20個百分點。從流向上看,人口持續向沿江、沿海地區和內地城區集聚,長三角、珠三角、成渝城市群等主要城市群的人口增長迅速,集聚度加大。

數據來源:國家統計局

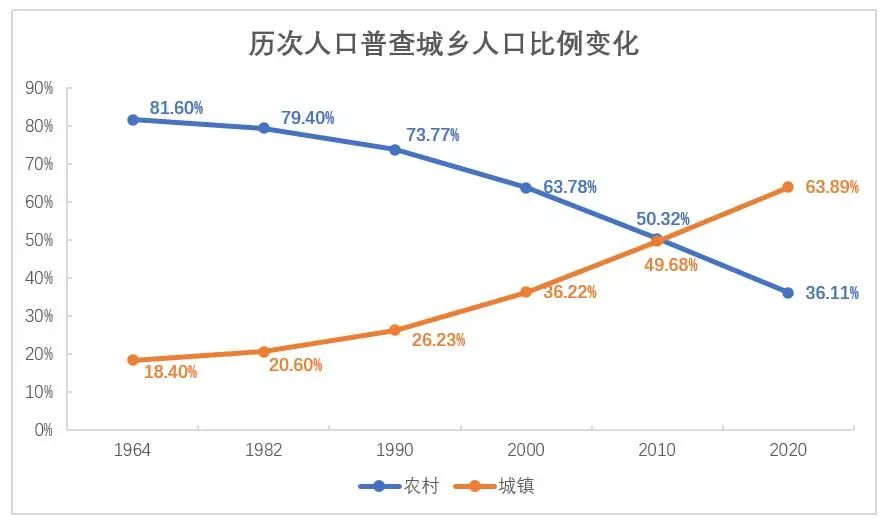

居住在城鎮的人口為90199萬人,占63.89%,與2010年相比上升14.21個百分點。10年來,我國新型城鎮化進程穩步推進,城鎮化建設取得了歷史性成就。

數據解讀

勞動力數量不足與勞動力素質躍升,養老負擔加重與銀發經濟爆發,人口遷移流動與城鎮化率提高等變化帶來了我國產-城-人發展的危與機

(一)勞動力短缺風險影響高質量發展,勞動力素質持續提高形成創新驅動發展戰略的人才紅利

人口總量位居世界第一。當前我國人口總量仍居世界第一,過去10年人口保持了繼續增長態勢。主要是三個方面因素起作用:一是人口保持一定水平的慣性增長,二是生育政策調整取得積極成效,三是人口預期壽命持續提高。

人口紅利依然存在。從勞動年齡人口比例來看,勞動力年齡人口超過總人口的50%,就可以說進入人口紅利期。普查數據表明,我國16-59歲勞動年齡人口為8.8億人,遠超過50%,依然存在人口紅利,勞動力還是比較充裕。

勞動力素質顯著提高。義務教育推行、高中教育普及、特別是高等教育進入大眾化階段等一系列教育改革發展舉措,未來還將推動中國人口教育水平不斷邁向新的高度,促進人口紅利向人才紅利轉變,從而以更加優質充裕的人才人力資源夯實創新驅動發展戰略實施根基。

人口增速持續降低。我國人口慣性增長階段正漸趨尾聲,人口零增長乃至負增長的時代漸行漸近。這主要是由于育齡婦女人數大規模下降,婚育年齡不斷推遲,生育養育成本提高等因素的持續影響,導致了出生人口數量下降。這是我國經濟發展特別是工業化、城鎮化發展到一定階段的客觀結果,也是世界尤其是發達國家普遍面臨的問題。這將深刻影響高質量發展的勞動力供給量和消費者需求量,并可能加劇知識技能與崗位需求之間的失衡,出現行業、區域的結構性失業與局部性勞動力短缺現象。

鼓勵生育政策持續加碼。只有把生育率提升到一個適度水平,這樣我國的老齡化速度才不至于過快,勞動力減少不至于過快。為此,自2012年的十八大以來,我國先后執行單獨兩孩、全面兩孩等重大人口政策調整。“七普”數據公布當月,中共中央政治局再次調整人口政策,提出了實施三孩生育政策及配套支持措施。這將有利于改善我國人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略、保持我國人力資源稟賦優勢。

圖片來源攝圖網

(二)人口老齡化給社會和家庭造成沉重負擔,但銀發經濟正成為推動經濟可持續發展的新增長點

中國人口老齡化的根本原因是社會經濟發展的結果。社會經濟發展通過提高教育水平、改善醫療衛生服務、促進性別平等、增進社會福利等多方面進步,促進了出生率和死亡率下降,實現了人口轉變,最終推動了人口老齡化。中國發展基金會在2020年發布的《中國發展報告2020:中國人口老齡化的發展趨勢和政策》中預測,中國老齡化將在2050年達到峰值,中國65歲以上人口將占到總人口的27.9%。人口老齡化將是今后較長一段時期我國的基本國情。

人口老齡化既是挑戰,也存在機遇。從挑戰方面看,人口老齡化將減少勞動力的供給數量、增加家庭養老負擔和基本公共服務供給的壓力。從機遇方面看,人口老齡化促進了“銀發經濟”發展,擴大了老年產品和服務消費,還有利于推動技術進步。老齡產業是一個多元化的產業體系,產業輻射面廣,產業鏈長,幾乎涵蓋了國民經濟行業的所有類別。中國是全球老齡產業市場潛力最大的國家。目前老年人的消費領域集中在旅游、醫療、休閑、保健以及日常消費。

國家老齡辦和艾媒咨詢數據顯示,我國每年中老年人旅游消費預計在2021年超7000億元,2016-2021年平均增速將達23%。未來可進一步挖掘老年人培訓、教育、志愿者、文化交流等領域,比如促進老年大學擴大辦學,提升老年人的專業技能和文化藝術修養等。可以預見,“銀發經濟”將成為老齡化社會中帶動中國經濟可持續發展的新增長點。

圖片來源攝圖網

(三)人口遷移流動給城市發展帶來挑戰和機遇,也有力推動了新型城鎮化建設

經濟社會發展促進了人口遷移流動。人口是發展的基礎性因素,經濟、社會、科技發展要適應人口的趨勢性變化。隨著我國新型工業化、信息化和農業現代化的深入發展和農業轉移人口市民化政策落實落地,我國人口的空間變動實現了由低流動性的“鄉土中國”向高流動性的“遷徙中國”轉變,并且人口遷移流動的特征還將長期保持。

人口遷移方向與經濟、社會、資源、環境緊密相關。人口遷出地的人口壓力減輕,可能得到移民匯款收入,但勞動力減少,特別是具有熟練技能與高文化水平的勞動力遷出,使遷出地的撫養、教育費用受到很大損失。對遷入地區,由于人口和勞力增加,經濟上有利,但也可能帶來社會資源分配的矛盾或其他社會問題。對比2000年、2010年和2020年的人口普查數據可以發現,我國中部地區、西部地區和東北地區均呈現人口流出態勢,唯有東部地區成為人口流入區域。長三角、珠三角、成渝城市群等主要城市群的人口增長迅速,集聚度加大。超大城市、特大城市和城市群內部的經濟聯系已經形成,對人口就業吸納能力相對穩定。我國人口與經濟、社會、資源、環境的關系逐步進入雙向適應、相互促進的新階段。

人口遷移流動也是我國城鎮化率大幅提升的主推進力。2020年,大陸地區常住人口城鎮化率達63.9%,相較于2010年上升了14.2個百分點。從發達國家城鎮化的一般規律看,中國當前仍然處于城鎮化率有潛力以較快速度提升的發展機遇期,“十四五”時期可突破65%的城鎮化率,鄉城之間因此還將呈現出大遷移大流動的基本格局,以人為核心的新型城鎮化戰略成為實現高質量發展的重要力量源泉。

主站蜘蛛池模板:

国产制服日韩丝袜86页

|

亚洲国产区男人本色

|

久久久久亚洲AV成人片一级毛片

|

av免费在线一区二区三区

|

se吧提供在线看片免费人成久网

|

欧美精品久久久久久精华液

|

欧美一性一看一免费视频

|

国产在线拍揄自揄视频不卡99

|

性欧美视频videos6一9

|

88xx成人免费观看视频库

|

又粗又大内射免费视频小说

|

偿还的影视高清在线观看

|

亚洲AV永久无码精品天堂久久

|

人成网免费观看在

|

99热网站

|

国产香蕉视频在线

|

成人片免费看

|

亚洲AV永久无码天堂网国产

|

天天操夜

|

欧亚洲嫩模精品一区三区

|

亚洲国产精品无码成人片久久

|

国产高跟丝袜脚交视频

|

久久久久爽爽爽爽一区老女人

|

亚洲天堂男人的天堂

|

julia中文字幕久久精品

|

在线免费看黄色片

|

樱花草国产18久久久久

|

日本a级黄绝片a一级啪啪

|

久久天天躁狠狠躁夜夜躁2O2O

|

亚洲春色Aⅴ无码专区在线播放

|

无码免费人妻A片AAA毛片西瓜

|

亚洲熟妇自偷自拍另欧美

|

欧美人与牲禽ⅩXXX伦交

|

国产亚洲成av人片在线观看桃

|

久久久久久久久久久久中文字幕

|

黄色在线观看视频网站

|

永久免费不卡的AV网站

|

久久久久国产一级毛片高清版小说

|

亚洲欧美国产日韩中文字幕

|

国产精品久久久久久喷浆

|

蝌蚪自拍网

|

主站蜘蛛池模板:

国产制服日韩丝袜86页

|

亚洲国产区男人本色

|

久久久久亚洲AV成人片一级毛片

|

av免费在线一区二区三区

|

se吧提供在线看片免费人成久网

|

欧美精品久久久久久精华液

|

欧美一性一看一免费视频

|

国产在线拍揄自揄视频不卡99

|

性欧美视频videos6一9

|

88xx成人免费观看视频库

|

又粗又大内射免费视频小说

|

偿还的影视高清在线观看

|

亚洲AV永久无码精品天堂久久

|

人成网免费观看在

|

99热网站

|

国产香蕉视频在线

|

成人片免费看

|

亚洲AV永久无码天堂网国产

|

天天操夜

|

欧亚洲嫩模精品一区三区

|

亚洲国产精品无码成人片久久

|

国产高跟丝袜脚交视频

|

久久久久爽爽爽爽一区老女人

|

亚洲天堂男人的天堂

|

julia中文字幕久久精品

|

在线免费看黄色片

|

樱花草国产18久久久久

|

日本a级黄绝片a一级啪啪

|

久久天天躁狠狠躁夜夜躁2O2O

|

亚洲春色Aⅴ无码专区在线播放

|

无码免费人妻A片AAA毛片西瓜

|

亚洲熟妇自偷自拍另欧美

|

欧美人与牲禽ⅩXXX伦交

|

国产亚洲成av人片在线观看桃

|

久久久久久久久久久久中文字幕

|

黄色在线观看视频网站

|

永久免费不卡的AV网站

|

久久久久国产一级毛片高清版小说

|

亚洲欧美国产日韩中文字幕

|

国产精品久久久久久喷浆

|

蝌蚪自拍网

|